发布时间:2024-12-12 浏览:126次

(本文来源于网络,如有侵权请联系删除)

喝完酒有点头痛乏力,你一般都怎么解决?闷头睡一觉、吃点解酒药,还是选择默默忍受……在很多人的酒后经验里,种种不适在一觉过后就会消散,因此有人认为偶尔喝醉并不要紧。其实早在2018年8月《柳叶刀》刊登的一项涉及全球2800万人的研究指出,饮酒没有“安全值”,只要喝了就对健康产生不良影响。因此最安全的饮酒量为0,建议滴酒不沾。

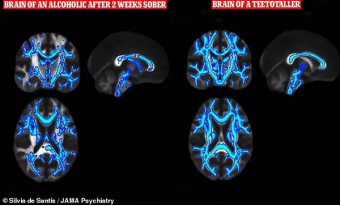

西班牙和德国联合研究发现,饮酒6周后,我们的大脑仍然在持续受到损害。

喝醉一次,伤脑6周

西班牙神经科学研究所和德国中央心理健康研究所的联合研究小组,将90名酗酒者的大脑磁共振成像同36名不饮酒者进行对比分析,观察到酗酒者大脑白质的持续退变过程。

酗酒者在清醒两周后(左);大脑中的电活动(蓝线);明显少于禁酒者(右)

大脑扫描结果显示,酒精对两个大脑部位的影响最大,一个是海马体,另一个是前额皮质。记忆、情感、决策以及行为等均受这两个部位控制,因此上述功能会受到损伤。

与滴酒未沾的人相比,醒酒两周后,饮酒者大脑内神经元的电活动仍然明显偏少,这种影响会在停止饮酒后持续6个星期。

我们已经知道饮酒对人体是必然造成伤害的,那我们接着来看看饮酒后人身体的反应是如何的。

1 饮酒后身体会有哪些不适症状和不良反应?

饮酒后身体可能出现以下不适症状和不良反应:

头痛/头晕

酒精会引起血管扩张,导致头痛和颅内压增高。

失眠

酒精会影响大脑神经递质的平衡,导致失眠。

情绪波动

酒精会影响大脑神经递质的平衡,导致情绪波动。

感觉失调

酒精会影响神经传导,导致感觉失调和协调能力下降。

恶心和呕吐

酒精刺激胃黏膜,可能导致恶心和呕吐。

肝脏疼痛

酒精代谢主要由肝脏完成,过量饮酒会给肝脏带来负担,导致肝功能受损。

另外肝区疼痛可能是各种因为饮酒导致的肝脏疾病的症状反应。如急性肝损伤、酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝硬化。

肝功能受损会影响体内各种代谢产物的清除,还可能导致肌肉酸痛等不适症状。

脱水

酒精是一种利尿剂,会促使肾脏排出更多的水分,导致尿频和身体脱水。

脱水还会引起肌肉细胞收缩和代谢产物在肌肉组织中的积聚,从而导致肌肉酸痛。

肌肉酸痛

酒精会影响神经传导和肌肉收缩,导致肌肉酸痛。

醉酒后肌肉酸痛还可能是由于脱水、电解质失衡、代谢产物积聚、肝脏功能受损和炎症反应等多种因素共同作用所致。

除了上面解释过的肝脏受损和脱水因素,其中电解质失衡指:饮酒会干扰身体内的电解质平衡,特别是钠、钾、镁等电解质的水平。电解质失衡可能导致肌肉痉挛、抽筋等不适症状。

代谢产物积聚指的是:酒精代谢产物如乳酸、醛、酮体等在体内积聚,可能对肌肉组织产生刺激作用,导致肌肉疼痛。

以及炎症反应这一因素:饮酒会引起炎症反应,炎症细胞的释放可能导致肌肉组织的炎症反应和疼痛。

腹胀和腹泻

酒精会对肠道黏膜产生刺激,导致肠胃黏膜的炎症反应,引起恶心、呕吐、腹泻等症状。酒精会加速肠道蠕动,使得肠道的食物通过速度过快,肠壁没有足够的时间吸收水分和养分,从而导致腹泻。

心悸

酒精会影响心脏的节律和收缩力,导致心悸。

呼吸困难

高剂量饮酒会影响呼吸中枢和肺泡功能,导致呼吸困难。

记忆力下降

酒精会影响大脑功能,导致记忆力下降。

2 酒后不适症状与不良反应与哪些器官相关?

一、大脑中枢神经系统

头痛、头晕、恶心和呕吐通常与中枢神经系统相关。酒精影响中枢神经系统,导致脑血管扩张和神经传导受损,从而引起头痛和头晕感。

醉酒后还可能出现头昏、乏力、兴奋、欣快、昏睡、昏迷等症状,这些都是由于酒精对中枢神经系统的抑制作用引起的。

酒精对人体中枢神经系统还具有兴奋作用。醉酒后,酒精进入体内会刺激神经系统,导致神经的兴奋性持续增强,从而引发失眠。

酒精对中枢神经系统有抑制作用,可能影响脑干和呼吸中枢的功能,导致呼吸困难或停止。

喝酒还会使脑细胞受损

酒精作为一种神经毒素,可能对脑细胞组织造成刺激,导致脑细胞受损。长期饮酒可能增加脑梗死等疾病的发生概率。

喝酒会导致记忆力下降

酒精中的乙醇成分会对大脑神经组织造成刺激,可能导致记忆力下降、健忘等现象。特别是经常饮酒的人群,这种影响会更为明显。

喝酒会导致大脑功能短期受损

饮酒会影响大脑中的多个区域,如海马区(负责短期记忆)、前额叶皮层(负责注意力和决策)和杏仁核(负责情绪)。这可能导致短期记忆受损、注意力不集中和情绪波动。

喝酒会加大大脑萎缩和神经元死亡的概率

长期饮酒可能导致大脑萎缩,因为酒精会杀死大脑细胞,导致大脑体积缩小。酒精还会干扰神经元之间的通讯,导致神经元死亡。

醉酒对大脑的影响是广泛而深远的,不仅影响大脑的结构和功能,还可能导致多种与大脑相关的疾病。因此,为了保持大脑的健康,建议适量饮酒或避免饮酒。

二、胃

酒精对胃粘膜具有直接的刺激作用,可能导致胃粘膜充血、水肿、糜烂等不同程度的损伤。这些损伤可能导致胃部不适、疼痛、恶心、呕吐等症状。长期大量饮酒还可能导致慢性胃炎、胃溃疡等严重疾病。

我们的胃部粘膜比较脆弱,平时饮食不合理容易导致胃部健康受损。而酒中的乙醇被人体摄入后需要通过消化系统吸收,刺激消化道黏膜,胃部功能容易受损。

易出现急性胃炎,以及急性糜烂性胃炎,表现为上腹部不适,并且出现疼痛感,而且疼痛的时间较长。同时也会出现恶心、呕吐、食欲下降、腹泻以及腹胀感。严重时会引起消化性溃疡、胃穿孔等并发症。

三、肝脏

醉酒后肝脏不适是因为酒精导致肝功能受损。酒精会对肝脏造成损害,导致肝功能异常。肝损伤可能导致黄疸、腹痛和脂肪肝等症状。

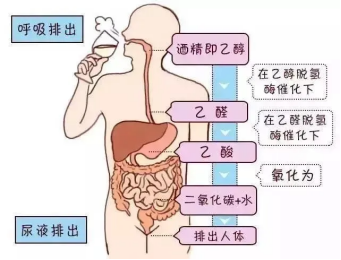

我们来了解一下酒精是如何伤害我们的肝脏的?酒精进入人体后,主要通过肝脏进行代谢。在肝脏中,酒精首先被转化为乙醛,随后再被转化为乙酸,最终代谢为二氧化碳和水排出体外。这一过程中,肝脏的代谢功能起着至关重要的作用。

酒精主要在肝脏进行代谢,长期喝酒会导致肝脏负担加重,在喝酒之后出现食欲不振,乏力等症状,在身体上表现出嘴唇发白或发紫、发烧、全身大汗、四肢抖动、肝掌、尿色深、牙龈出血及鼻出血等现象。

肝脏是一个“哑巴器官”,在受损时,它不会出现明显的反应,通常通过身体一些看似轻微的症状提醒我们要少喝酒。所以当醉酒后出现肝脏疼痛或不适的情况已经算是严重问题了,得及时检查和治疗。

因此,当我们发现肝脏出问题的时候,往往已经形成了酒精性脂肪肝、肝炎、肝硬化,甚至发展为肝癌。

四、肠道

醉酒后肠道问题通常表现为腹泻、腹痛等症状,这些症状可能由多种原因引起。

生理性原因:

饮酒时搭配的下酒菜可能不干净,携带的寄生虫、病原微生物等进入体内,对胃肠道产生刺激,引发腹胀、腹泻。

病理性原因:

肠道炎症。酒精会加速肠道蠕动,使得肠道的食物通过速度过快,肠壁没有足够的时间吸收水分和养分,从而导致腹泻。

肠道感染。酒精会削弱人体免疫力,使得肠道易受到致病菌的攻击。如果喝下的酒质量不好,或者是在未消毒的酒器里喝酒,也可能会引发肠道感染,导致腹泻、腹痛、发烧等症状。

酒精过敏。部分人群对酒精过敏,饮酒后可能刺激胃肠道出现过敏反应,导致腹痛、腹泻等不适。

五、心脏

酒精具有刺激性,可能导致交感神经兴奋,进而加重心脏负担。

饮酒过量后,心肌收缩力可能下降,心排血量降低,肺部出现淤血,导致呼吸困难。

原有心脏病(如冠心病、高血压性心脏病)的患者,饮酒后可能诱发疾病发作,进一步加剧呼吸困难。

酒精会影响心脏的传导系统和心肌收缩,可能导致心悸和心律失常等心血管症状。

六、血管

长时间大量饮酒,酒精会使血管收缩,血液在流动时遇到更大阻力,加重心脏负担,可能导致心肌肥厚和高血压。

血压升高或降低

酒精可以影响血管张力,导致血压升高或降低,出现头晕、乏力等症状。

血管收缩与血液循环受阻

酒精具有一定的刺激性,进入体内后会刺激血管,导致血管收缩。

血管收缩会影响血液循环的速度,导致各器官供血不足,增加血管的负担。

心率加快

长期大量饮酒会导致心脏内的血液在流动时出现受阻的情况,影响心肌部位供血情况,从而导致心率加快。

血管通透性增加与水肿

酒精会使毛细血管扩张,从而增加血管的通透性。

可能导致血浆中的蛋白质渗出到血管外组织,引起水肿的情况。

动脉粥样硬化与心血管疾病

酒精的长期摄入会损伤血管内皮,促进脂类物质的沉积,可能导致动脉粥样硬化。

动脉粥样硬化严重时可能堵塞血管,导致血管出现斑块,增加心血管疾病的风险。

酒精还会加速血管硬化,可能导致冠状动脉粥样硬化性心脏病,从而并发心绞痛,甚至心肌梗死。

3 这些器官与短链脂肪酸有什么内在联系?

在饮酒的情况下,我们的器官或多或少都受到了伤害,这时摄入短链脂肪酸可以保护我们的这些器官以及缓解酒精对其的伤害。更重要的是,短链脂肪酸可以解酒,促进肝脏对酒精的代谢,我们知道,酒精的代谢工作主要集中在人体的肝脏部位,所以解酒就是集中针对肝脏器官,而短链脂肪酸既可以解酒,也可以保护喝酒引起的其他受伤器官。

我们来看看短链脂肪酸是如何保护这些器官的?

一、短链脂肪酸与中枢神经

短链脂肪酸(SCFAs)与中枢神经系统(CNS)之间存在密切的关系,这种关系是多方面且复杂的。

通过血脑屏障的传递

短链脂肪酸可以通过单羧酸盐转运蛋白穿过血脑屏障,进入中枢神经系统。

调节神经炎症

短链脂肪酸可以调节神经营养因子(BDNF)的水平,促进神经发生,影响神经胶质细胞的形态和功能,有利于血清素形成并改善神经元稳态和功能。

这些作用都有助于调节中枢神经系统中的神经炎症。

影响神经递质活性

短链脂肪酸可以通过调节途径(包括犬尿氨酸途径)改变神经递质活性,这可能对脑源性神经营养因子(BDNF)功能产生影响,包括中枢神经系统中的神经元存活和分化。

与肠-脑网络的结合

短链脂肪酸与肠-脑网络的结合可以直接或间接地改变认知、情绪和精神障碍的病理生理学。

改变肠道激素的释放

短链脂肪酸可以改变肠道激素的释放,如肽酪氨酸酪氨酸(PYY)、胆囊收缩素(CCK)和胰高血糖素样肽-1(GLP-1)。这些激素从表达游离脂肪酸受体(FF-R)的肠粘膜肠内分泌细胞中释放,并可能影响中枢神经系统。

微生物-肠-脑轴

肠道菌群发酵产生的短链脂肪酸是微生物群和宿主之间互作的桥梁,它们能够通过MGB轴直接或间接调控机体的代谢功能,包括中枢神经系统。

中枢神经系统的功能

中枢神经系统是由脑和脊髓组成,是人体神经系统的最主体部分。它接受全身各处的传入信息,经整合加工后成为协调的运动性传出,或者储存在中枢神经系统内成为学习、记忆的神经基础。人类的思维活动也是中枢神经系统的功能。

综上所述,短链脂肪酸通过多种途径影响中枢神经系统,包括通过血脑屏障的传递、调节神经炎症、影响神经递质活性、与肠-脑网络的结合、改变肠道激素的释放以及通过微生物-肠-脑轴调控机体的代谢功能。这些关系显示了短链脂肪酸在维护中枢神经系统健康和功能中的重要性。

二、短链脂肪酸与胃

短链脂肪酸是在微生物消化肠道中的纤维时所释放的物质,主要存在于肠道中。但在食物中,如牛奶和黄油中也含有比较丰富的短链脂肪酸,其中牛奶中的甘油三酯混合物通常含5%10%的丁酸和3%5%的己酸。

相对于其他脂肪酸,短链脂肪酸具有更小的分子体积、更短的碳链长度和更好的水溶性,因此在胃中更易被吸收。

促进消化吸收

短链脂肪酸属于人体中不可缺乏的一种脂肪酸,对肠胃有很大的作用。它可以促进结肠运动,调节胃肠道pH,影响电解质和营养物质的摄取和吸收等。

降低胆固醇水平

短链脂肪酸有助于降低血液中的胆固醇水平,这对于维护胃的健康也有间接的积极作用。

三、短链脂肪酸与肝脏

为肝脏提供能量。